Ole Wittmann: „“FARBE SATT““

Ole Wittmann

Interview Ole Wittmann

geführt von Lea Kamecke

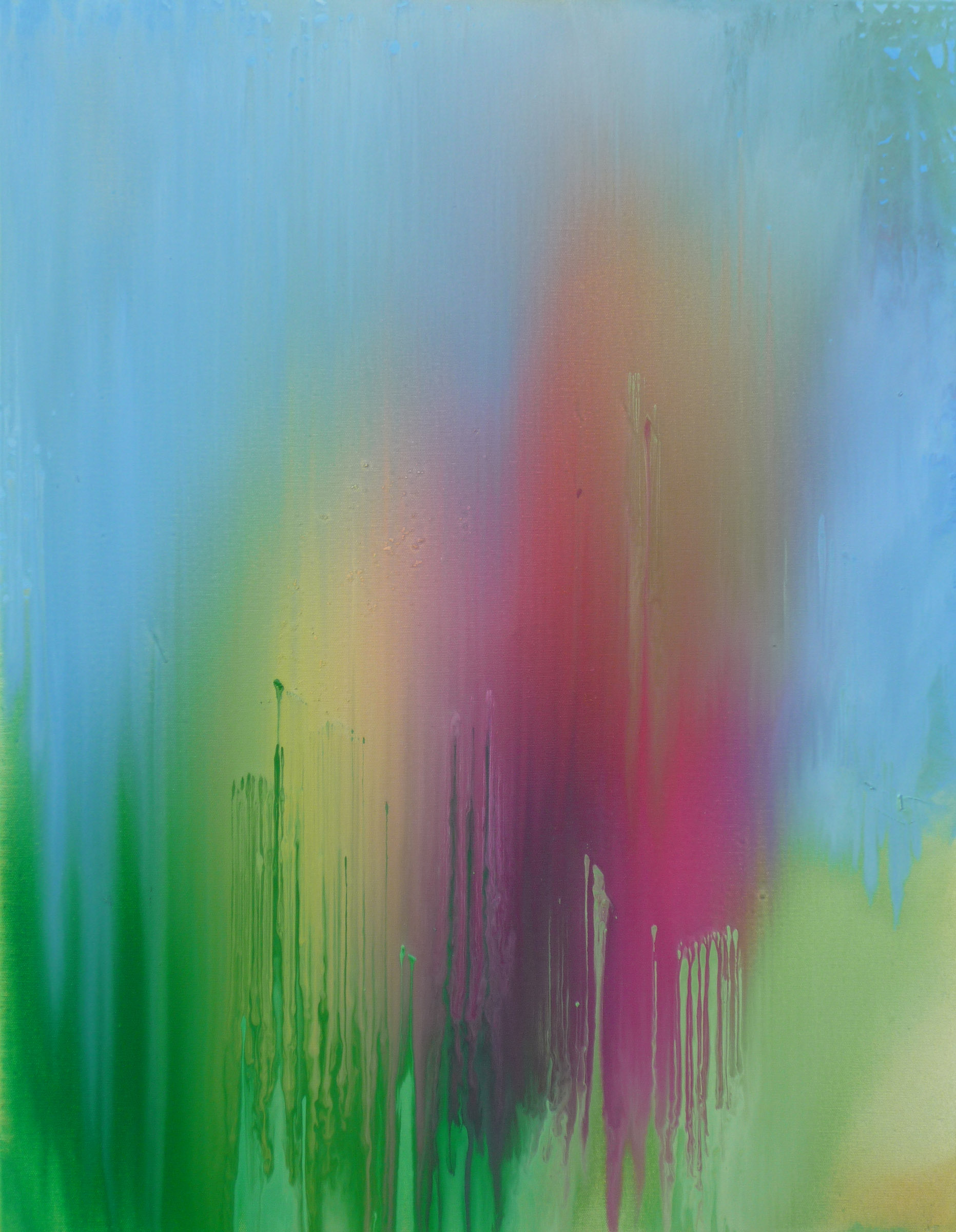

LK: Ein Triptychon in Blau und Rosa, Farbe pur, Form, die gewollt und doch nicht von Hand geschaffen scheint. Eingetaucht in eine andere Welt, in Distanz zur Realität des Alltags entstehen Deine Bilder in einer riesigen Lagerhalle. Es ist ein großzügiger Raum mit konstantem Tageslicht von oben. Du bewegst Dich durch den Raum, überträgst Deine Bewegung auf die Leinwand, spielst mit Transparenz, Materialität und Intensität der Farbe. Es erscheint, als dirigierst Du, lässt dann aber Form und Farbe frei erklingen. Sie werden zu Kompositionen. Wann begann dieses Spiel mit Form und Farbe? Was inspirierte Dich?

OW: Das Spiel mit Farbe und Form begann bei mir ziemlich spät. Erst etwa 18jährig entwickelte ich ein Interesse für Kunst, das über das gewöhnliche Maß hinausging. In der Oberstufe habe ich dies dann in Leistungskursen und Arbeitsgemeinschaften vertieft. Die abstrakten Arbeiten meines damaligen Kunstlehrers und freischaffenden Künstlers waren eine große Inspiration.

Um mich mit der Ölfarbe vertraut zu machen, kopierte ich zunächst alles von Picasso über Hopper, Munch bis hin zu Georges Mathieu und Maurice de Vlaminck.

Bis ich soweit war, dass ich mit Farbe spielen konnte und meine eigene Formensprache gefunden hatte, dauerte es eine Weile. 2000 begann ich großformatig und abstrakt zu malen und autonom kleine Ausstellungen zu organisieren.

LK: Warum ausgerechnet Picasso und Munch? Erinnerst Du, wann Du erstmals Originale der beiden Künstler gesehen hast und welche Werke es waren? Picasso und Munch sind ja zwei der farbgewaltigeren Vertreter der Klassischen Moderne. Sie formulieren Stimmungen, erzeugen vom Motivischen ihrer Bilder unabhängige Farbklänge. Gerade Deine Kopie von Munchs Madonna zeigt, wie Du Dich mit der Spannung von Farbe und figürlich-gegenständlicher Malerei von Anbeginn auseinander gesetzt hast. Die Figur der Madonna ist Dir gut gelungen, und dort, wo bereits Munch die konkrete Form zugunsten der Farbe aufgegeben hatte, verlässt Du Dein Vorbild. Du scheinst Dich in den abstrakten Partien von aller Form zu befreien. Waren dies die Momente, die Dich zu Deinen Farbkompositionen zunehmend inspirierten? Und gibt es bei Picasso ein ähnlich starkes, für Dich wesentliches Werk wie Munchs Madonna? Ist eine Phase bei Picasso besonders aussagekräftig für Dich, früh die Form, dann die Farbe oder später die Komposition? Und würdest Du Hoppers Realismus als Farbkomposition beschreiben? Sind Dir Hoppers Formen und Gegenstände, seine Figuren und Räume konkret oder abstrakt? Dies weitergedacht: verstehst Du Hoppers Motivwelt als Hinweis auf seine Farbkompositionen? Denn er spielt ja mit Raum und Licht, und viele Ausschnitte seiner Bilder sind nur im Bildzusammenhang motivisch zu verstehen. Herausgeschnitten wären sie Farbflächen, Farbkompositionen. Gerade dies denke ich in Deinen Bildern häufig zu erkennen – Farben, die überhöht und geklärt, konzentriert und intensiviert aus Deinen Gedächtnisbildern und Deiner direkten Umgebung von Dir dirigiert und in immer neuen Zusammenhängen auf der Leinwand erscheinen.

OW: Ich kann nicht einmal sagen, warum ausgerechnet Picasso, Munch oder Hopper. Sicherlich hat es was mit ihrer Farbgewalt zu tun. Die Farbe hat meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Werke gelenkt. Eine bewusste Beschäftigung mit dem Werk eines Künstlers als Ganzes fand bei mir damals nicht statt. Ich habe eher alles aufgesogen, was ich gesehen habe und mich auf einzelne Arbeiten und bestimmte künstlerische Aspekte gestürzt.

Munchs Madonna, also die Osloer Version aus der Nasjonalgalleriet, sah ich leider nur als Abbildung. An dem Gemälde faszinierte mich der Kontrast von malerisch erzeugter Weichheit und kräftiger Farbintensität. In Bezug auf mein Selbststudium war es deshalb interessant, weil es sich meiner Ansicht nach eignete, um mit Lasuren zu experimentieren. Zu der Zeit war ich noch weit von einer beabsichtigten Abstraktion entfernt.

Bei Picasso hat mich die Form begeistert. Seine Virtuosität mit dem Bleistift als auch die mit Pinsel und Farbe. Ein für mich besonders aussagekräftiges Werk ist das Selbstbildnis im Mantel von 1901. Es vertiefte mein Interesse für die Malerei in mehreren Schichten und ich begann zu realisieren, wie man mit der Materialität von Farbe, ihren physischen Eigenschaften spielen kann. Als ich das Bild im Musée Picasso in Paris im Original sah erlebte ich wie selten zuvor, wie ein Bild seinen Betrachter fesseln kann.

Bei Hopper fand ich neben der satten Farbigkeit den Umgang mit Flächen und die Schaffung von spannungsgeladener Leere inspirierend.

LK: Spannungsgeladene Leere und satte Farbigkeit scheinen in Deinen zurzeit neu entstehenden Werken das zentrale Thema zu sein. Gleichzeitig die Arbeit mit Lasurtechnik sowie das Schichten von Farbe. Die Produktion des einzelnen Bildes dauert also länger – deshalb arbeitest Du an mehreren Bildern gleichzeitig. Und: die verschiedenen malerischen und technischen Aspekte Deines bisherigen Schaffens scheinen sich nun erstmals in einem ganzen Werkzyklus zu vereinen. Im Atelier bist Du demnach umgeben von Bildern in unterschiedlichen Entstehungsmomenten. Es ist wie ein Auffächern der später dann unsichtbaren Komplexität Deiner Werke. Wie erlebst Du diese Konfrontation mit den eigenen Werken in ihren unterschiedlichen Fertigungsstadien? Nimmst Du dies wahr, oder gibt es immer nur das eine, aktuelle Bild? Zugleich sehe ich eine Souveränität und Selbstverständlichkeit in Deiner Farbästhetik, durch die Du nun erstmals ganz ohne Formassoziationen arbeitest. Haben sich in Deiner kurzen Malpause, die ja umso intensiver die Kunsttheorie in den Mittelpunkt Deines Lebens rückte, Deine Ideen und Inspirationen geklärt? Hat sich Dein Zugang zum eigenen Schaffen durch das Studium der Kunstgeschichte verändert?

OW: Ständig mit Werken in unterschiedlichen Fertigungsstadien konfrontiert zu werden ist eine große Herausforderung für mich. Es ist schlicht und einfach anstrengend und nervenzehrend, in einer monatelangen Schaffensphase von so viel Halbfertigem umgeben zu sein. Derzeit arbeite ich parallel an etwa 30 Gemälden. Es kommt mir vor, als wäre ich von 30 Häusern im Rohbau umgeben. Zwar hat man schon einen beträchtlichen Teil der Arbeit geschafft, aber überzeugend ist der Stand der Dinge noch lange nicht. Es gibt keine befriedigenden Zwischenergebnisse. Bei jedem Werk entscheiden erst die letzten Arbeitsstunden über Sieg oder Niederlage. Darüber hinaus erschwert mir der Zufall die Arbeit. Es entsteht Vieles, das mir nicht gefällt. Aber ich muss dies als elementaren Teil meiner Arbeit akzeptieren und lernen, für mich zu nutzen.

Wie Du schon richtig beschrieben hast, dauert die Produktion eines Bildes aufgrund meiner Technik mit den Trocknungsphasen der vielen Schichten sehr lang. Wenn ich ein Gemälde nach dem anderen malen würde, bräuchte ich für die Herstellung der gleichen Menge von Bildern viele Jahre mehr.

Einerseits muss meinem Vorgehen also eine straffe Logistik zu Grunde liegen, andererseits kann ich mich nicht zu jeder Zeit auf jedes der Bilder einlassen. Bevor ich beginnen kann zu malen, muss ich mir zunächst einen Überblick darüber verschaffen, was die Trocknungsprozesse mit Farben und Oberflächen gemacht haben. Ich muss schauen, welche Leinwände überhaupt schon wieder bemalbar sind. Bis ich tatsächlich das Bild, an dem ich weiterarbeiten kann und will, ausgewählt habe, kann bis zu eine Stunde vergehen. An diesem Punkt angekommen sehe ich nur noch das aktuelle Bild.

Ich glaube nicht, dass meine Malpause und das Studium der Kunstgeschichte zu meinem Verzicht auf Formassoziationen geführt hat. Sowieso beeinflusst die Theorie meine praktische Kunstarbeit nicht. Umgekehrt ist das eher der Fall: Meine Erfahrungen aus der Praxis helfen mir oft bei theoretischen Auseinandersetzungen mit Kunst.

Das Zurücktreten der Form hat, glaube ich, andere Gründe. Bisher brauchte ich die Form vielleicht als Anlaß dafür, Farbe irgendwo zu platzieren. Jetzt habe ich immer mehr das Gefühl, dass ich kein Formenraster mehr benötige, um Farbe auf die Leinwand zu setzen. Um mich von der Form abzuwenden benutze ich alles was Farbe durch die Hand in Form bringt, also Pinsel und Spachtel, immer seltener. Inzwischen reichen mir fast ausschließlich Ölfarben, Terpentingemische und die Schwerkraft zum Malen.

LK: das klingt nach Zauberhand, nach Visionen die ohne handwerkliche Übertragung auf die Leinwand projiziert werden. Wie also sieht Deine Technik genau aus? Was nimmst Du in die Hand? Was berührst Du? Wie bringst Du die Farbe auf die Leinwand? Wie Farbe auf Farbe? Und wie nutzt Du die Schwerkraft? Mit Goethe gesprochen vermittelst Du mit Deinen Bildern das Unaussprechliche – Farbe als Gefühl, als Impression. Damit sind wir wieder am Anfang. Das Unaussprechliche wird also durch Deine Bilder konkret und dinglich, ist aber durch Worte nicht zu erfassen. Hast Du eine Vision Deiner Bilder, einzelner oder aber in ihrer Summe?

OW: In gewisser Weise sind meine Arbeiten schon unaussprechlich. Farbe als Gefühl ohne einen konkreten Bezug, ja. Aber ganz von Zauberhand und ohne mein handwerkliches Zutun entstehen die Bilder leider nicht… Zunächst trage ich Farbe auf die Leinwand auf. Dabei folge ich einer spontanen Intuition. Ich verteile die Farbe, verdünne sie direkt auf der Leinwand mit Terpentin und lasse die Farbe gesteuert, mit Hilfe der Schwerkraft, verlaufen. Platzierung und Dosierung der Farbe und die Menge des Terpentins entscheiden natürlich schon im Vorwege maßgeblich über das Ergebnis. Nun kommt die Leinwand mit der flüssigen Farbschicht in horizontaler Position in ein Trocknungs-Regal, wo es viele Tage liegt. Sobald die Schicht fest ist, trocknet das Bild über Wochen stehend in einem Raum weiter. Wenn ich dann weitermalen kann, schaue ich mir das Zwischenergebnis an und entscheide, wie und an welcher Stelle des Bildes ich weiterarbeite. So wächst das Bild Schicht um Schicht bis ich es als eine fertige Arbeit ansehe. Das ist die einzige Vision, die ich von einem Bild habe.

Das Interview führte Lea Kamecke im August 2010.

Lea Kamecke studierte Kunstgeschichte, Design und Philosophie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, der Suffolk University Boston und der Universität Hamburg. Hier magistrierte sie 2007 mit einer Forschungsarbeit über Ludwig Mies van der Rohe und Wilhelm Lehmbruck. 2007/08 war sie Fellow am Busch-Reisinger Museum des Harvard University Art Museums. Zurück in Europa volontierte sie 2008/09 im Städel Museum Frankfurt am Main. 2009 war sie Research-Scholar am Deutschen Kunsthistorischen Forum Paris. 2009/10 kuratierte Lea Kamecke eine Ausstellung zur Gegenwartsarchitektur an der Kunstakademie Düsseldorf. Zurzeit wird sie mit einer Arbeit über Max Beckmann und Ludwig Mies van der Rohe promoviert. Als Alumna der Studienstiftung des deutschen Volkes koordiniert sie die Veranstaltungsreihe „Kunst & Kultur“ im deutschsprachigen Raum sowie die „Frankfurter Gespräche“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA